家鳴りの夜に耳を澄ます

——失われた家の記憶と現代への問いかけ

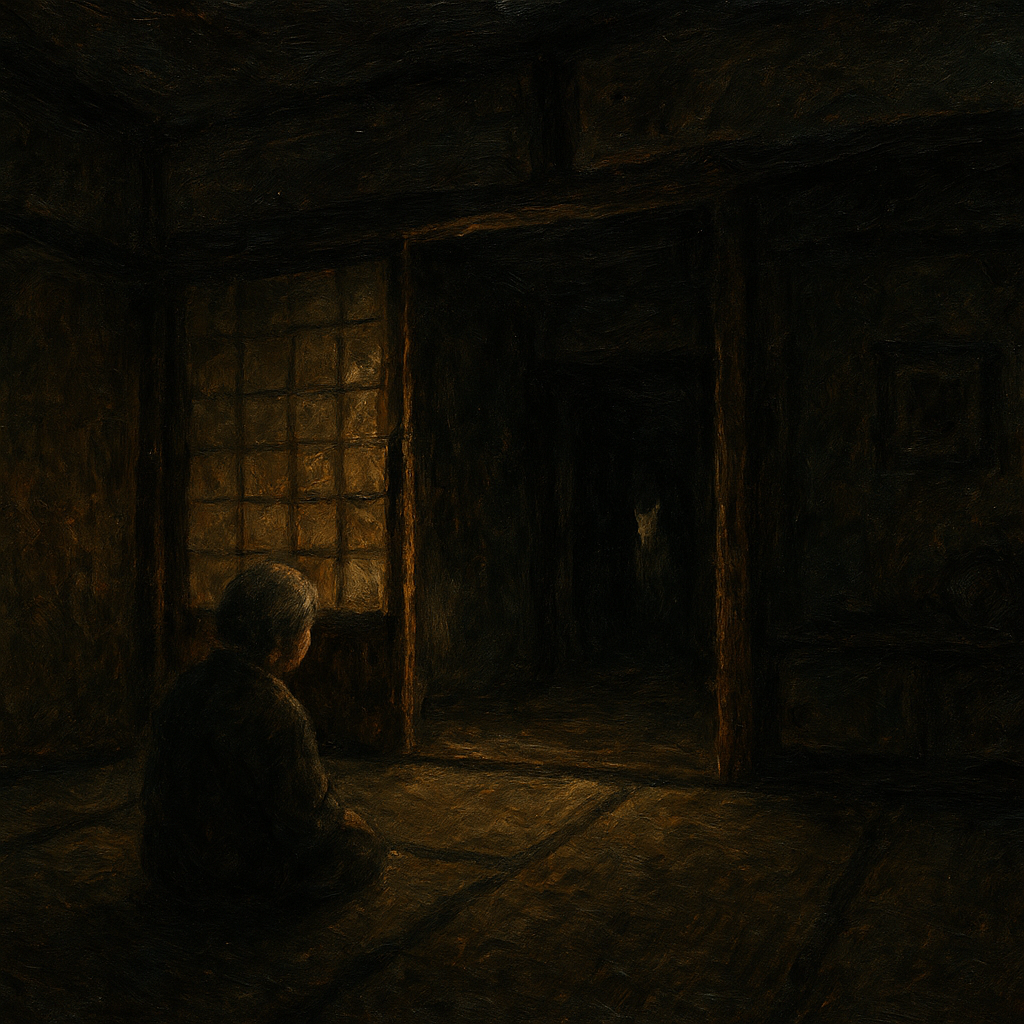

《第8章 第4話|隠れ住むものたちへ》

「誰かが歩いてる」

そう祖母はつぶやいた。

静まり返った古い家の夜にだけ、聞こえる音がある。

プロローグ:夜が運んでくる記憶

夜の静寂に響く、わずかな軋み音。現代人の多くはそれを「古い建物の木材の収縮」として片付けるだろう。しかし、つい数十年前まで、日本の人々はその音に全く違う意味を見出していた。家が語りかける声として、見えない存在の気配として、そして時には亡き人の帰還の知らせとして——。

この現象は「家鳴り(いえなり)」と呼ばれ、日本各地で様々な解釈とともに語り継がれてきた。それは単なる迷信ではなく、家と人との深い関係性を物語る、豊かな民俗文化の一端だったのである。

第一章:家鳴りという現象

祖母の家で聞いた声

記憶は鮮明だ。祖母の家で過ごした夏の夜、蚊帳の中で眠りにつこうとした瞬間に響く「ミシ…」という音。それは規則的でもなく、予測可能でもない。まるで家全体が大きく息をついているかのような、生き物めいた響きだった。

そのとき、隣で休んでいた祖母が決まってつぶやく。

「……ああ、今夜も歩いてるねえ」

その声には恐怖はなかった。むしろ、長年連れ添った家族に対するような親しみすら感じられた。祖母にとって、家鳴りは決して不気味な現象ではなく、家との対話の一部だったのだ。

科学と民俗のはざまで

建築学的に説明すれば、家鳴りは木材の含水率変化による収縮・膨張現象である。日中の暖かさで膨張した木材が、夜の冷気で収縮する際に発生する軋み音——それが現代的な解釈だ。

しかし、昔の人々は同じ現象を全く異なる言葉で語った。家に「魂」があり、時の流れとともに「年を重ね」、やがて「記憶」を宿すようになる。その記憶が夜の静寂に目を覚まし、かすかな音となって住む人に語りかける——そんな世界観の中で、家鳴りは意味を持っていたのである。

第二章:家が生きていた時代

住まいの精霊学

日本の民俗学において、家は単なる居住空間ではなかった。それは生命を宿し、記憶を蓄積し、時には人間以上に長い時を生きる存在として捉えられていた。この概念は「家の精霊」や「座敷わらし」といった民間信仰にも深く関わっている。

特に注目すべきは、家鳴りを「誰かの足音」として解釈する地域の多さである。岩手県では「座敷わらしの歩く音」、山形県では「先祖の霊が見回りに来る音」、島根県では「家の守り神が巡回する音」——同じ現象が、各地でそれぞれ異なる物語を纏って語られていた。

家の一生と人の一生

興味深いのは、家鳴りの頻度や音質の変化を、家の「成熟」や「老い」の表れとして捉える視点である。新築の家では聞こえない家鳴りが、十年、二十年と時を経るにつれて徐々に現れ始める。そして築百年を超える古民家では、まさに「語りかけるような」複雑な音色を奏でる。

民俗学者の柳田國男は、このような現象を「家の霊格化」と呼んだ。住む人々の記憶や感情が長い年月をかけて家に宿り、やがて家自体が一種の霊的存在として認識されるようになる過程である。

実際、古い農家や商家では、建物そのものに固有の名前をつける習慣があった。「○○屋敷」「△△邸」といった呼び方は、単なる住所表示ではなく、その家が独立した人格を持つ存在として扱われていたことの証拠である。

第三章:音の向こう側にあるもの

家鳴りの類型学

全国各地から収集された家鳴りの証言を分析すると、興味深いパターンが浮かび上がってくる。単純な軋み音から、複雑なリズムを持つもの、さらには明確な「足音」として認識されるものまで、その音質や頻度は多岐にわたる。

1. 単発型家鳴り

夜中に一度だけ「ミシッ」と響く音。これは最も一般的で、多くの場合「誰かが一歩踏み出した音」として解釈される。

2. 連続型家鳴り

「ミシ、ミシ、ミシ…」と規則的に続く音。「廊下を歩く足音」や「階段を上る音」として語られることが多い。

3. 複合型家鳴り

軋み音に加えて、扉の開閉音や畳のこすれる音なども含む複雑な音響。「誰かが部屋を移動している」「見回りをしている」といった具体的な行動として解釈される。

時刻と季節の法則性

家鳴りには明確な時間的パターンがある。最も多く報告されるのは午前2時から4時の間、いわゆる「草木も眠る丑三つ時」である。この時間帯は気温が最も低下し、木材の収縮が最大になることと一致している。

しかし興味深いのは、季節による変化である。夏の家鳴りは「軽やか」で「足早」な印象を与えるのに対し、冬の家鳴りは「重く」「ゆっくり」と響く。これを昔の人々は「夏は若い霊が、冬は年老いた霊が訪れる」と説明していた。

また、雨の夜には家鳴りが特に頻繁になるという報告も多い。湿度の変化が木材に与える影響もあるが、民俗学的には「雨音に紛れて、普段は隠れている存在たちが活動的になる」と解釈されていた。

第四章:地域別家鳴り伝承

東北地方:座敷わらしの足音

岩手県を中心とした東北地方では、家鳴りは座敷わらしと密接に関連付けられている。座敷わらしが住み着いた家は栄え、去った家は衰退するという信仰の中で、家鳴りは座敷わらしの存在を確認する重要な手がかりとされていた。

特に有名なのは、遠野地方の伝承である。『遠野物語』にも記録されているように、この地域では家鳴りを「子どもの霊が遊んでいる音」として解釈する。夜中に聞こえる軽やかな足音は、生前に夭折した子どもたちが、生きていればしたであろう遊びを続けているのだという。

興味深いのは、座敷わらしによる家鳴りには「良い家鳴り」と「悪い家鳴り」の区別があることだ。軽やかで楽しそうな音は座敷わらしが喜んでいる証拠であり、重苦しく不規則な音は座敷わらしが不満を抱いている表れとされた。

関西地方:商家の守り神

大阪や京都の古い商家では、家鳴りを「商売の神様の見回り」として解釈する傾向があった。商家にとって家は単なる住居ではなく、商売の拠点でもある。その繁栄を守るために、夜中に神様が巡回してくれているのだという信仰である。

特に京都の老舗では、家鳴りの音質によって翌日の商売の吉凶を占う習慣があった。澄んだ美しい音は商売繁盛の前兆、濁った重い音は注意が必要な合図とされていた。

また、関西地方独特の現象として「蔵鳴り」がある。商家の蔵で聞こえる家鳴りは、蓄えられた財産を守る神様の存在を示すものとして、特に重要視されていた。

九州地方:先祖との対話

九州地方、特に鹿児島県では、家鳴りを先祖の霊との交流として捉える傾向が強い。この地域の古い武家屋敷や農家では、家鳴りが聞こえると「ご先祖様がお帰りになった」と表現し、翌朝には仏壇や神棚に特別な供え物をする習慣があった。

薩摩地方の伝承では、家鳴りの回数によって訪れた先祖の数を数える風習もある。三回鳴れば三人の先祖が、七回鳴れば七人の先祖が見守りに来てくれたのだという解釈である。

第五章:家鳴りと死者の記憶

亡き人の帰還

家鳴りにまつわる最も切ない物語は、亡くなった家族の帰還を告げる音としての解釈である。全国各地に、「その人が亡くなった後、決まって同じ時刻に家鳴りが聞こえるようになった」という証言が残されている。

群馬県のある農家では、祖父が亡くなった後、毎晩午後11時に縁側で家鳴りが聞こえるようになったという。生前の祖父が毎晩その時刻に縁側で一服する習慣があったため、家族は「おじいちゃんが今夜も一服しに帰ってきた」と解釈していた。

このような事例は決して珍しくない。民俗学の調査では、家族の死後に始まった家鳴りについての報告が数多く収集されている。そこには、死者への想いと生者の記憶が交錯する、深い情感が込められている。

記憶の建築学

興味深いのは、家鳴りが聞こえる場所と、故人の生前の行動パターンとの関連性である。故人がよく使っていた部屋、好んで座っていた場所、日課として通っていた廊下——そうした「記憶の残存する空間」で家鳴りが聞こえることが多いのだ。

これを民俗学では「空間の記憶化」と呼ぶ。人の行動や感情が長期間にわたって特定の空間に蓄積され、その人がいなくなった後も空間に「痕跡」として残存するという概念である。家鳴りは、そうした痕跡が音として顕在化したものと解釈できる。

建築心理学の観点からも、この現象は興味深い示唆を与える。住空間は単なる物理的容器ではなく、そこに住む人々の心理的・精神的な投影の場でもある。家鳴りは、その投影が音響現象として表れた一例と考えることもできるだろう。

第六章:現代住宅と失われた対話

無音の住空間

現代の住宅建築は、「静寂」を最高の価値として追求している。高い気密性、優れた防音性、精密な空調システム——それらすべてが、住空間から「不要な音」を排除することを目的としている。

その結果、私たちは確かに快適な住環境を手に入れた。しかし同時に、家との「対話」も失ってしまったのではないだろうか。家鳴りひとつ聞こえない住空間は、確かに機能的だが、どこか「魂」を欠いているような印象を与える。

マンションやアパートなどの集合住宅では、この傾向はより顕著である。コンクリートと鉄筋でできた箱型の住空間は、木造建築が持っていた「呼吸」や「表情」を持たない。そこには家鳴りも生まれず、したがって家との対話も生まれない。

住み捨て文化の台頭

現代日本の住宅事情は、「住み捨て」を前提としている。平均的な住宅の寿命は30年程度で、欧米の80年から100年と比べて極端に短い。この短いサイクルでは、家が「記憶を蓄積する」時間的余裕がない。

家鳴りが聞こえるようになるには、最低でも10年から20年の時間が必要である。しかし現代の住宅では、そこまで長く住み続けることが少なくなっている。結果として、家と人との深い関係性が育まれる機会も失われているのだ。

また、核家族化の進行も大きな要因である。かつては祖父母から孫へと家にまつわる物語が語り継がれていたが、今ではそのような継承の機会も減少している。家鳴りの「解釈」を教えてくれる祖母の存在は、もはや多くの家庭にはいない。

第七章:音の意味論

聞くことと感じること

家鳴りの民俗学的意味を考える上で重要なのは、「聞く」ことと「感じる」ことの違いである。現代人は音を「情報」として処理することに慣れているが、昔の人々は音を「感情」や「記憶」と結びつけて受容していた。

同じ家鳴りの音でも、それを「木材の収縮音」として聞くのと、「誰かの足音」として感じるのでは、全く異なる体験になる。前者は知識的理解にとどまるが、後者は感情的・精神的な体験を伴う。

この違いは、現代社会が失いつつある「詩的感受性」とも関連している。効率性や合理性を重視する現代社会では、感情的・詩的な解釈は「非科学的」として排除される傾向がある。しかし、そのような解釈こそが、人間の精神的豊かさの源泉でもあったのだ。

音の物語化

民俗学における「音の物語化」は、単なる迷信ではなく、人間の根源的な意味創造行為である。説明のつかない現象に物語を与えることで、人々は不安を和らげ、世界に秩序を見出そうとする。

家鳴りを「座敷わらしの足音」や「先祖の見回り」として解釈することは、未知の現象を既知の物語の枠組みに組み込む作業である。これにより、恐怖や不安は親しみや安心感に変換され、住空間はより居心地の良い場所となる。

現代心理学でいう「コーピング(対処)機制」の一種とも言えるこの現象は、人間の適応能力の表れでもある。物語を通じて現実を再構成し、より生きやすい世界を作り出す——これは人間の持つ優れた能力なのだ。

第八章:家鳴りの現代的意義

癒しとしての音

近年、「サウンドセラピー」や「音響心理学」の分野で、自然音や環境音の治療効果が注目されている。興味深いことに、そうした研究の中で、「古い家の軋み音」も癒し効果のある音として評価されることがある。

家鳴りの音は、人工的でない、自然発生的な音響である。その不規則性や予測不可能性が、かえって人の心を落ち着かせる効果があるという。これは、昔の人々が家鳴りに親しみを感じていた理由の一端を科学的に説明するものかもしれない。

また、家鳴りの音を録音・再生して、現代の住空間に「古い家の記憶」を蘇らせる試みも行われている。完全に無音化された現代住宅に、あえて「不完全な音」を導入することで、より人間的な住環境を創造しようという取り組みである。

記憶の継承装置として

家鳴りのもうひとつの現代的意義は、「記憶の継承装置」としての機能である。高齢化社会を迎えた現代日本では、世代間の記憶継承が大きな課題となっている。

家鳴りにまつわる物語を語り継ぐことは、単なる迷信の伝承ではなく、家族の歴史や地域の記憶を次世代に伝える行為でもある。「おじいちゃんが毎晩縁側で一服していた」という記憶は、家鳴りの物語を通じて、より鮮明に、より感情的に継承される。

このような「物語による記憶継承」は、デジタル化が進む現代社会において、かえって貴重な価値を持つかもしれない。データとして保存される記録とは異なり、物語は感情とともに記憶され、語り継がれる過程で新たな意味を獲得していく。

第九章:家鳴りの未来

新しい家鳴りの誕生

現代の住宅でも、新しい形の「家鳴り」が生まれつつある。エアコンの運転音、冷蔵庫の作動音、給湯器の点火音——これらの人工的な音響も、時間とともに住む人にとって意味を持つ音になる可能性がある。

実際に、長年住んだマンションの「機械音」に愛着を感じる人は少なくない。その音が聞こえることで「家に帰ってきた」安心感を得る、夜中にその音が止まると「何か故障したのでは」と心配になる——これらの感情は、昔の人々が家鳴りに抱いていた感情と本質的に同じかもしれない。

IoT(Internet of Things)技術の発達により、住宅そのものが「知的」になりつつある現代では、家と住人との新しい対話の形が生まれる可能性もある。スマート住宅が発する様々な電子音が、未来の「家鳴り」として人々に愛される日が来るかもしれない。

グローバル化する家鳴り

興味深いことに、家鳴りに類似した現象は日本だけでなく、世界各地で報告されている。ヨーロッパの古城で聞こえる「幽霊の足音」、アメリカの古い農家で語られる「ポルターガイスト現象」、中国の四合院で伝承される「家神の巡回音」——文化的背景は異なるが、古い建物の軋み音に超自然的な解釈を与える傾向は、人類に共通の特徴のようである。

グローバル化が進む現代社会では、これらの異文化間での「家鳴り体験」の共有も起こりつつある。インターネット上では、世界各地の「不思議な家の音」体験談が交換され、新しい形の民俗文化が生まれている。

これは、伝統的な民俗学が地域性に根ざしていたのに対し、現代の民俗文化がグローバルな性格を持ち始めていることを示している。家鳴りという現象も、地域固有の伝承から、人類共通の体験へと変化しつつあるのかもしれない。

第十章:耳を澄ますということ

失われた感受性の回復

現代社会に生きる私たちにとって、家鳴りの民俗学は何を教えてくれるだろうか。それは、失われた感受性の回復への道筋かもしれない。

効率性と合理性を追求する現代生活では、「余計な音」は排除すべき対象とされる。しかし、昔の人々が家鳴りに見出した豊かな物語世界は、そうした音にも価値があることを教えてくれる。

「耳を澄ます」という行為は、単に音を聞くことではない。それは、音の向こう側にある物語や記憶に心を開くことである。そのような姿勢を持つことで、私たちの住空間はより豊かな意味を持つ場所になるかもしれない。

現代における実践的提案

それでは、現代の住環境において、家鳴りの精神を活かすにはどうすればよいだろうか。いくつかの実践的な提案を考えてみたい。

1. 音に物語を与える

住宅の機械音や近隣の環境音に、積極的に物語を与えてみる。隣家の犬の鳴き声を「見守りの合図」として捉えたり、エアコンの運転音を「家の呼吸」として感じたりすることで、住空間との新しい関係性が生まれる。

2. 夜の静寂を大切にする

完全な無音を求めるのではなく、夜の自然な静寂を楽しむ。窓を少し開けて外の音に耳を澄ませたり、時計の秒針の音に意識を向けたりすることで、時間の流れや空間の広がりを感じることができる。

3. 住空間の記憶を大切にする

住む期間が短くても、その空間での記憶を意識的に積み重ねる。特定の場所での日課を作ったり、空間にまつわる小さなエピソードを記録したりすることで、家との関係性を深めることができる。

4. 世代間の対話を促進する

高齢者から「古い家の話」を聞く機会を作る。家鳴りや住空間にまつわる体験談は、世代を超えた共感の源泉となる。

エピローグ:響き続ける記憶

祖母の家はもうない。建て替えられた新しい住宅には、あの夜の軋み音は響かない。しかし、私の記憶の中では、今でもあの「ミシ…」という音が聞こえている。

それは単なる懐古趣味ではない。音の記憶とともに蘇るのは、祖母の温かなつぶやき、蚊帳の匂い、夏の夜の空気感——つまり、かけがえのない時間と関係性の記憶である。

家鳴りという現象は、科学的に説明できる物理現象であると同時に、人間の記憶や感情と深く結びついた文化的現象でもある。現代社会では前者の側面ばかりが注目されがちだが、後者の側面にこそ、私たちが失いつつある豊かな感受性の在り処がある。

家は単なる箱ではない。そこに住む人々の記憶が積み重なり、感情が染み込み、時間とともに固有の「個性」を獲得していく存在である。家鳴りは、そのような家の個性が音として表れた現象だと言えるかもしれない。

現代の私たちにも、家鳴りを通じて学べることは多い。それは古い迷信を復活させることではなく、住空間との新しい関係性を築くことである。効率性だけでなく、詩的な感受性も大切にする。完璧な静寂だけでなく、意味のある音響も受け入れる。そして何より、住む場所を単なる機能的空間ではなく、記憶と物語を共有するパートナーとして認識することである。

夜の静寂に耳を澄ませてみよう。聞こえてくるかすかな音に、あなたなりの物語を与えてみよう。そこには、科学技術では測ることのできない、しかし確かに存在する価値がある。

祖母がつぶやいた「誰かが歩いてる」という言葉は、家と人との間に流れる静かな対話の証拠だった。その対話は、耳を澄ませる人にだけ聞こえる、特別な音楽なのである。

補遺:家鳴り研究の現在

学術的研究の動向

近年、家鳴りに関する学術的研究も新たな展開を見せている。従来の民俗学的アプローチに加え、建築音響学、環境心理学、文化人類学など、多分野からのアプローチが試みられている。

特に注目すべきは、「音響考古学」という新しい研究分野である。これは、古い建物の音響特性を科学的に分析し、そこで生活していた人々の音体験を復元しようとする試みである。家鳴りも、このような研究の重要な対象となっている。

また、デジタル技術を活用した「家鳴りアーカイブ」の構築も進んでいる。全国各地の古民家で録音された家鳴りの音を収集・分析し、地域性や建築様式との関連を探る研究が行われている。これにより、家鳴りの「方言」とも言うべき地域差が明らかになりつつある。

保存と継承への取り組み

文化庁の「重要文化的景観」保護事業では、古民家の音環境も保護対象に含まれるようになった。家鳴りを含む「音の文化財」として、伝統的な住空間の音響環境を次世代に継承する取り組みが始まっている。

また、各地の民俗資料館では、家鳴りの音を実際に体験できる展示も登場している。古民家を移築・復元した展示空間で、夜間に家鳴りの音を再現し、来館者に昔の住環境を体験してもらう試みである。

教育分野では、小学校の総合学習や高校の地理歴史科目で、家鳴りをテーマとした授業も行われている。地域の高齢者を招いて体験談を聞いたり、実際に古民家を訪問して音に耳を澄ませたりする活動は、子どもたちの感受性を育む貴重な機会となっている。

あとがき:記憶の音を未来へ

この長い文章を通じて、私たちは家鳴りという一つの現象を軸に、失われつつある日本の住文化を探ってきた。それは同時に、現代社会が見失いがちな「詩的な生き方」への回帰の物語でもあった。

家鳴りが教えてくれるのは、世界は説明しきれない豊かさに満ちているということである。すべてを合理的に解釈し、効率的に処理することだけが人生ではない。時には立ち止まって耳を澄ませ、説明のつかない現象に心を開くことも大切なのだ。

私たちの住空間が、単なる機能的な箱ではなく、記憶と物語を宿す生きた存在として感じられるとき、生活はより豊かな意味を持つ。家鳴りは、そのような豊かさへの入り口のひとつなのである。

最後に、この文章を読んでくださったあなたにお願いしたい。今夜、眠りにつく前に、少しだけ耳を澄ませてみてほしい。そこに聞こえる音—それが物理的に説明できるものであったとしても—に、あなたなりの物語を与えてみてほしい。

そうすることで、あなたの住空間は、単なる居住の場から、記憶と想像力が交錯する特別な場所へと変わるかもしれない。家鳴りの精神は、そのようにして現代に蘇り、未来へと受け継がれていくのである。

夜が深くなると、どこかで誰かが耳を澄ませている。

そして静寂の向こうから、かすかに聞こえてくる音に

新しい物語を紡いでいる。

家鳴りは消えない。

形を変えながら、永遠に響き続ける。

コメント